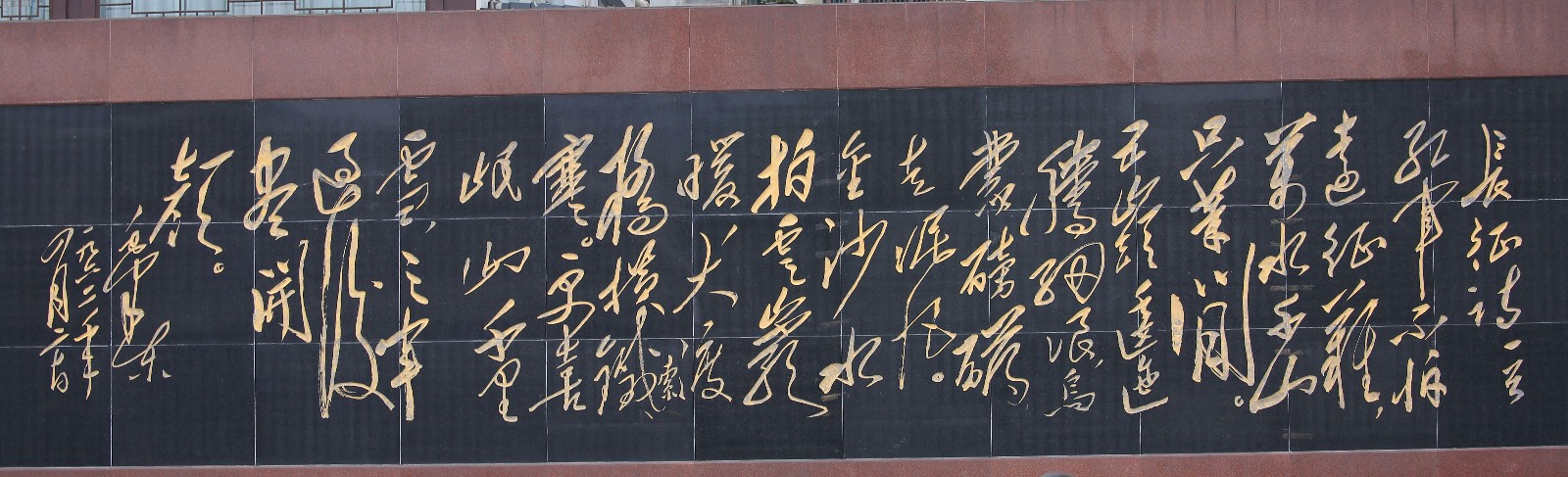

这首《七律·长征》是毛主席的神来之笔,大气磅礴,是对长征的精辟回顾总结,也时常激起人们对长征的追忆,对那场震撼古今中外的军事大行动的无限遐想。捧着一颗虔诚之心,带着这种遐想,我们邀集八位好友,利用公休假日,在适逢中国工农红军长征胜利八十周年之际,开始了重走长征路。一路感慨颇多,特选三章片断,以飨读者。

一、遵义红军坟

10月15日早上八点,我们驱车沿G65前行至凤凰转G56高速,过铜仁、印江、思南、湄潭,于下午2点抵达遵义市。花半天时间,参观遵义会议旧址和遵义会议纪念馆,了解了遵义会议的前因后果,对毛泽东等老一辈无产阶级革命家博大的胸怀、崇高的革命理想和坚定的信念感到由衷敬佩景仰。

参观期间,一段“红军坟”的故事令我们深深难忘:1935年1月上旬,红军攻克了遵义城,1月15日在此召开了彪炳史册的遵义会议。部队首长得知城南七里远的桑木垭流行鸡窝寒(伤寒),十室九空。红三军团即派出一名卫生员前去给老乡治病。年纪轻轻的小红军为百姓治好了伤寒,越来越多的乡亲来请他看病,他只好留下来继续给大家诊疗。直到几天以后,才去追赶已经出发的红军部队,不幸在途中被反动地方武装杀害。噩耗传来,桑木垭人民悲恸万分,纷纷赶到卫生员牺牲的地方,将红军卫生员安葬在路边,四时祭扫,香火不断,被当地百姓誉为“红军菩萨”。国民党反动派慑于红军声威,数次要挖掘刨平这座红军坟,都被当地百姓巧妙地保护下来。不料一天,敌人趁夜幕掩护还是把红军坟挖毁了。乡亲们伤心不已,每每路过坟地,都要自发地捧上一把泥土或码上一块石头,长年累月,这座红军坟不仅没有消失,反而越发隆大。1953年,遵义市人民政府将其坟墓迁入红军烈士陵园,并于1990年塑下了一尊高4.5米的艺术铜像。由于一直误以为小红军卫生员系女性,故雕塑形像为女卫生员。

1965年,当年红三军团卫生队的一名老红军、时任第三军医大学校长的钟友煌同志带领学员在遵义野营拉练时,听当地干部说起这事。他想起当年他们卫生队有一名叫龙思泉的卫生员确未归队。经过走访、调查,这名被誉为“红军菩萨”的就是当年红三军团卫生队的男卫生员龙思泉,生于1917年,中共党员,广西百色人,自幼随父习医,1929年参加百色起义,后随红军长征到达遵义,1935年1月19日牺牲时年仅18岁。2014年,在龙思泉烈士牺牲79周年之际,第三军医大学向遵义市捐赠了该校按1:1比例重塑的红军卫生员铜像,旨在告慰革命先烈,传承红军精神,昭示激励后人。尽管已经证实红军卫生员为男性,但此次铜像重塑,依然保留了女性形象。时任第三军医大政委高占虎少将说,铜像是对红军精神的缅怀,不再以性别区分。

二、班佑红军纪念碑

从松藩古城出发,沿G213前行2小时左右,即抵达班佑。一望无际的大草地中有一座高高的纪念碑屹立在国道旁。“中国工农红军班佑烈士纪念碑”,于2011年9月由中共阿坝藏族羌族自治州委、州人民政府、中国人民解放军阿坝州军分区、中共若尔盖县委员会、县人民政府敬立。此碑是为纪念中国工农红军长征过草地在班佑河一次牺牲人数较多的红军烈士而建。正面碑文选自红军过草地时任红军十一团政委、开国上将王平同志的真实故事。“胜利曙光”四个字由原中央军委副主席迟浩田上将题写。

纪念碑座镌刻着王平将军回忆录的一段:“红三军在草地里整整七天,终于到达班佑。我们红十一团过了班佑河,已经走出七十多里,彭德怀军长对我说,班佑河那边还有几百人没有过来,命令我带一个营返回去接他们过河。刚过草地再返回几十里,接应那么多掉队的人,谈何容易。我带一个营往回走,大家疲惫得抬不动腿。走到河滩上,我用望远镜向对岸观察,那河滩上坐着至少七、八百人。我先带通讯员和侦察员涉水过去看看情况,一看,唉呀!他们静静地背靠背坐着,一动不动。我逐个查看,全都没气了。我默默地看着这悲壮的场面,泪水夺眶而出。多好的同志啊,他们一步一摇地爬出了草地,却没能坚持走过班佑河。他们带走的是伤病和饥饿,留下的是曙光和胜利。我们怀着沉重的心情,把他们一个一个放倒,一方面是想让他们走得舒服些,一方面再仔细检查一遍,不能拉下一个还没有咽气的同志。最后发现有一个战士还有点气,我让侦察员背上,但过了河也断气了。

我们满含泪水,脱军帽向烈士们默哀,鞠躬告别,然后急忙返回追赶大部队……”读着这段碑文,我们心情久久不能平静,仿佛王平将军叙述的一幕就在昨天,就在眼前。于是我们上前鞠躬、献花,再一次深刻缅怀为中国革命而牺牲的红军烈士们,红军英灵永存!

三、会宁会师城

会宁位于甘肃省中部,白银市南端。从兰州出发,沿G22高速1小时30分抵达会宁。

1935年6月,中央红军与红四方面军在四川懋功会师。由于张国焘推行分裂路线,两军会合后又分开。红四方面军南下,中央红军单独北上,并实现了和陕北红军及红二十五军在吴起镇大会师。南下途中,张国焘另立“中央”。经“百丈关”一役,红四方面军损失惨重,撤至芦山、天全一带活动。后经以毛泽东为核心的领导集体及朱总司令、刘伯承总参谋长坚决斗争,逼迫张取消伪中央。1936年7月1日红四方面军与贺龙、任弼时率领的红二方面军在四川甘孜会师,并决定共同北上。党中央得到这一好消息,周恩来同志请示毛主席:红军三大主力即将会师,请主席选一会师地。毛主席翻开地图,点着会宁:“就选这个地方——会宁。”他激动地说:“会宁好地名、好地名啊,红军会师,中国安宁。”并为此命徐海东红十五军团发起了相关战役,习仲勋同志筹集粮款,为红军胜利会师打下良好基础。

1936年10月10日,红一方面军和红四方面军在甘肃会宁会师;1936年10月22日,红一方面军和红二方面军在宁夏西吉县将台堡会师。至此,红军长征胜利结束。鉴于将台堡是红军长征最后会师地,中央办公厅〔1996〕13号文件指出:经中央同意将10月22日定为红一、二、四方面军胜利会师纪念日。红一方面军历时一年,纵横十一省,行程二万五千里;红四方面军历时一年零七个月,途经四省,行程近万里;红二方面军历时十一个月,途经八省,行程一万六千里。

我们站在会师纪念碑前久久凝视这三面军旗,心情久久不能平静。“长征这一人类历史上的伟大壮举,留给我们最可宝贵的精神财富,就是中国共产党人和红军将士用生命和热血铸就的伟大长征精神。”

我们带着对党的忠诚,对老一辈无产阶级革命家的深刻怀念,对长征路上牺牲将士的深切缅怀,默默地踏上了新的征程。

思绪随着对长征的追忆一路向前,真的感触很深,向老一辈无产阶级革命家们致敬!!!